Mellac

| Mellac | |||||

La mairie. | |||||

Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Finistère | ||||

| Arrondissement | Quimper | ||||

| Intercommunalité | Quimperlé Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Franck Chapoulie 2020-2026 |

||||

| Code postal | 29300 | ||||

| Code commune | 29147 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Mellacois | ||||

| Population municipale |

3 371 hab. (2022 |

||||

| Densité | 128 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 54′ nord, 3° 35′ ouest | ||||

| Altitude | Min. 12 m Max. 101 m |

||||

| Superficie | 26,38 km2 | ||||

| Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Quimperlé (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Quimperlé | ||||

| Législatives | Huitième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Finistère

Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | site de la commune | ||||

| modifier |

|||||

Mellac est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.

Géographie

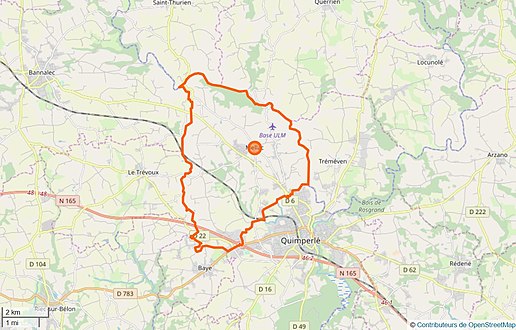

Localisation

Mellac est une commune du sud-est du Finistère. Historiquement, elle appartient à la Cornouaille.

Hydrographie

Son territoire est délimité au nord et à l'est par le cours de l'Isole, dont la vallée est très encaissée, formant par endroits de véritables gorges, et à l'ouest par celui du Bélon dont les versants de sa vallée sont nettement moins pentus. L'Isole matérialise la frontière avec les communes de Querrien et Tréméven tandis que le Bélon matérialise la frontière avec la commune de Le Trévoux. Par ailleurs, le Dourdu, un petit affluent de la Laïta long de 9 km, prend sa source près du village de Kerfeunteun et draine une bonne partie du territoire de la commune.

-

Pontec Amour ; ancien pont désaffecté sur l'Isole en aval du Pont Scluz entre Mellac et Querrien.

-

L'Isole riveraine de Mellac entre le Moulin Blanc et Pontec Amour.

-

L'Isole juste en amont du Moulin Blanc.

-

Le vieux pont sur l'Isole entre Mellac et Tréméven à hauteur des ruines du moulin de Pontégan.

-

La vallée de l'Isole entre Tréméven et Mellac.

-

Le Moulin Blanc, propriété communale

Relief

Les altitudes les plus élevées se rencontrent dans la partie nord de la commune, atteignant 101 mètres au lieu-dit le Buzit et plus de 90 mètres dans toute cette région (ce qui explique l'encaissement de la vallée de l'Isole, le cours d'eau coulant vers 22 mètres d'altitude) ; elles s'infléchissent progressivement vers le sud du territoire communal (le manoir de Kernault est à 71 mètres d'altitude), s'abaissant jusqu'à une soixantaine de mètres dans l'extrême sud près du moulin de la Boulaie.

Morphologie urbaine

Le bourg de Mellac occupe une position centrale au sein du finage communal et n'est distant que d'environ 5 km du centre ville de Quimperlé. Les lieux-dits de Stang Veil et de Roz Glaz et la cité de Ty Lann situés au sud-est appartiennent aux faubourgs de la ville de Quimperlé. La commune est traversée à son extrémité sud par la voie express RN 165. Une zone d'activité, la Z.A de Kervidanou, a vu le jour dans les années 1980 à proximité de la voie rapide sur un territoire situé à la frontière des communes de Mellac et Quimperlé, tout proche de Baye.

Des moulins se sont installés sur la rive droite de l'Isole, notamment le Moulin Blanc, acquis en 1925 par les Papeteries du Mauduit (de Quimperlé) et le moulin de Pontégan, désormais en ruine, ancien moulin à blé et à « foulleret » (servant à blanchir et resserrer la trame des draps en lin) qui existait déjà en 1432.

Pendant la deuxième moitié du XXe siècle l'agglomération de Mellac s'est développée le long de la Route nationale 165 (celle d'avant la voie express, actuelle RD 765) au détriment du bourg traditionnel autour de l'église.

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique franc, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique et est dans la région climatique Bretagne orientale et méridionale, Pays nantais, Vendée, caractérisée par une faible pluviométrie en été et une bonne insolation. Parallèlement l'observatoire de l'environnement en Bretagne publie en 2020 un zonage climatique de la région Bretagne, s'appuyant sur des données de Météo-France de 2009. La commune est, selon ce zonage, dans la zone « Intérieur », exposée à un climat médian, à dominante océanique.

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 11,5 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 11,3 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 108 mm, avec 15,5 jours de précipitations en janvier et 8,1 jours en juillet. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Lanvénégen à 11 km à vol d'oiseau, est de 12,1 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 215,0 mm,. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022.

Urbanisme

Typologie

Au , Mellac est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022. Elle est située hors unité urbaine. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Quimperlé, dont elle est une commune de la couronne,. Cette aire, qui regroupe 11 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants,.

Occupation des sols

Le tableau ci-dessous présente l'occupation des sols de la commune en 2018, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC).

| Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |

|---|---|---|

| Tissu urbain discontinu | 5,3 % | 139 |

| Zones industrielles ou commerciales et installations publiques | 3,1 % | 81 |

| Équipements sportifs et de loisirs | 0,2 % | 4,7 |

| Terres arables hors périmètres d'irrigation | 41,3 % | 1093 |

| Prairies et autres surfaces toujours en herbe | 0,1 % | 2,3 |

| Systèmes culturaux et parcellaires complexes | 33,8 % | 893 |

| Surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants | 2,9 % | 78 |

| Forêts de feuillus | 12,4 % | 329 |

| Forêts mélangées | 0,9 % | 25 |

| Source : Corine Land Cover | ||

La superficie des zones urbanisées est passée de 76 ha en 1990 à 139 ha en 2018 soit une augmentation de 83,0 %. Les forêts occupent 13,3 % de la surface communale et sont constituées surtout de feuillus.

Habitat

L'habitat se caractérise par une forte proportion des résidences principales (91,6 %). Au total on dénombrait en 2016, 1 301 résidences principales à Mellac contre seulement 37 résidences secondaires et 82 logements vacants. Sur ces 1 420 logements 1290 étaient des maisons (90,8 %) contre 129 seulement des appartements (9,1 %). L'habitat est relativement récent. Seulement 7,3 % des résidences principales datent d'avant 1919. 79,9 % des occupants des résidences principales sont propriétaires de leur logement contre 19,3 % locataire. Le tableau ci-dessous présente la répartition en catégories et types de logements à Mellac en 2016 en comparaison avec celles du Finistère et de la France entière.

Blasonnement

Les armoiries de Mellac se blasonnent ainsi : |

Histoire

Toponymie

Mellac est mentionné pour la première fois vers 1050 dans le cartulaire de Quimperlé sous la forme Plebs Mellac. Mellac est probablement une ploue du haut Moyen-Âge, son nom d'origine gallo-romaine associant au radical gaulois mello- (colline), le suffixe gallo-romain -acos .

Le nom du hameau de Beuzit (en Mellac) provient du breton beuzit, qui provient lui-même du latin buxetum ("buis") ; cet arbuste est la trace de la présence à cet endroit d'une ancienne villa gallo-romaine.

De nombreux toponymes de lieux-dits sont en langue bretonne, par exemple « Beg ar roz (extrémité du coteau), Rozglaz (coteau boisé), Kerdouric (hameau du petit cours d´eau), Rouas (le ruisseau), Feunteuniou (hameau des fontaines), Kergoat (hameau du bois), Buzuec (lieu avec bouleaux), Pen Lan (bout de la lande), (...) Purit (dérivé du latin pomaridum, pommeraie)».

Préhistoire et Antiquité

La présence de plusieurs stèles gauloises, à Kervidanou, Kernault, Buzit, L'Isle, attestent d'une occupation humaine ancienne.

Mellac fut une paroisse de l'Armorique primitive englobant la paroisse Saint-Michel de Quimperlé, Baye, Lothéa et sa trève de Trélivalaire, Clohars-Carnoët et Moëlan ; elle s'étendait alors sur 14 000 hectares entre la Laïta, l'Isole et le Belon.

À l'époque féodale, les terres de Mellac étaient pour la plupart du fief de la puissante seigneurie de Quimerc'h, dont le siège était situé à Bannalec. Celle-ci disposait du droit de haute, moyenne et basse justice et un gibet à quatre piliers se dressait sur le tertre de Roz-Glaz. Certains manoirs étaient du fief direct du duc, puis du roi.

Les maisons nobles de Mellac étaient : en le manoir de Lenez, qui appartenait à Yves du Hautbois, qui possédait aussi celui du Buzuech (ou Buzit) ; en le Plessis, à Richard de Kermorial ; en , le Breil-Boutier, à Guillemette, dame du Breil-Boutier.

Le manoir de Kernault fut construit vers 1470 par Yvon du Liscoët. Au milieu du XVe siècle, un conflit éclate entre Yvon de Lescoët, seigneur de Kernault, et Jean de Talhouët, époux de Jeanne de Hautbois, propriétaire du manoir de La Boulaie, au sujet des droits de prééminence dans l'église paroissiale de Mellac. Ce dernier fit briser les armes des de Lescoët dans la vitre principale de l'église. Le , il s'obligea à les rétablir. Les armes des principales familles nobles de Mellac, autrefois visibles dans les vitres de l'église, sont aujourd'hui observables dans la verrière de la chapelle du manoir de Kernault où elles ont été transférées au XIXe siècle. On y reconnait les blasons des familles suivantes : de Quimerc'h, de Lescoët, du Tertre, de Hautbois, le Veyer, du Bot, de Guer.

Époque moderne

Au XVIe siècle, la moitié de la paroisse de Mellac (25 villages) dépendaient du manoir de Kernault. Le manoir reste jusqu'en 1989 propriété de la même famille, même si les noms ont changé lorsque l'héritage a été transmis par des femmes : familles Le Bœuf, Le Voyer (constructeur du grenier à pans de bois surélevé sur un portique), Coëtnours, du Vergier, de Kerhorlay et de Poulpiquet successivement.

D'autres manoirs sont au XVIe siècle présents à Stang an Dellec, La Boulaie, Kermadiou, Le Purit, Kermabon, Guilligourgant, Keringant, Kerguenadou et Lenes.

Mellac prend part à la révolte des Bonnets rouges en 1675. Un habitant, René Bengloan, prêtre de son état, est exclu de l'amnistie royale accordée en .

En 1759 la paroisse de Mellac devait chaque année fournir 28 hommes pour servir de garde-côtes.

Jean-Baptiste Ogée décrit ainsi Mellac en 1778 :

« Mellac ; à 8 lieues trois quarts à l'est-sud-est de Quimper, son évêché ; à 30 lieues deux tiers de Rennes et à 1 lieue de Quimperlé, sa subdélégation et son ressort. Cette paroisse relève du Roi et compte 1 400 communiants. La cure est présentée par l'Abbé de Quimperlé. Le territoire est inégal et renferme des terres incultes, et quelques autres assez bien cultivées. (...). »

Révolution française

La commune de Mellac est créée, comme toutes les communes de France, en 1790. La paroisse, tout d'abord supprimée et rattachée à la paroisse Saint-Michel de Quimperlé, fut recréée lors du Concordat de 1801.

L'abbé Guillaume Guillou, recteur de Mellac depuis 1783, refusa de prêter le serment de fidélité à la Constitution civile du clergé, ainsi que son vicaire l'abbé Auffret. Il fut arrêté le et emprisonné au château de Brest, puis en divers autres lieux avant d'être libéré après avoir consenti à prêter le serment de fidélité exigé le 16 brumaire an IV ( ; il décéda le 23 germinal an VI () à Lothéa.

Le , Le Paige de Bar émigre en embarquant à Névez avec plusieurs autres personnes dont Le Breton, curé de Nizon et Auffret, vicaire de Mellac.

Jean Marie Du Vergier de Kerhorlay, seigneur de Kerhorlay, ancien officier des vaisseaux du roi, chevalier de Saint-Louis et ses fils, qui habitaient le manoir de Kernault (ils avaient aussi un domicile à Quimperlé), quittèrent Mellac pour Paris, et furent considérés comme des émigrés, leurs biens placés sous séquestre. Mme Du Vergier de Kerhorlay fut emprisonnée un temps à Quimperlé à partir de . Le manoir de Kernault servit de cachette à plusieurs prêtres réfractaires pendant la Révolution.

Le XIXe siècle

A. Marteville et P. Varin, continuateurs d'Ogée, décrivent ainsi Mellac en 1845 :

« Mellac (sous l'invocation de Saint-Pierre-ès-Liens) ; commune formée par l'ancienne paroisse de ce nom ; aujourd'hui succursale. (...) Principaux villages : Kerzéellec, Kermellac, Buzit, le Rest, Kerdouric, Kerfloc'h, Buzuec, le Bourgneuf, Kergalla Garenne, Quilvidic. Maison notable : manoir de Kernault. Superficie totale : 2 637 hectares, dont (...) terres laourables 1 255 ha, prés et pâturages 177 ha, bois 198 ha, canaux, étangs, mares 8 ha, landes et incultes 853 ha (...). Moulins : 5. Outre l'église, il y a les chapelles Saint-Caradec et de la Madelaine. La route royale n°165, dite de Nantes à Audierne, traverse cette commune de l'est à l'ouest. Géologie : presque tout le terrain qui environne le bourg repose sur granite ; le gneiss se montre çà et là. On parle le breton. »

Au XIXe siècle le domaine de Kernault est transformé en ferme expérimentale.

À partir de 1862, la commune est traversée par la ligne de chemin de fer Paris-Quimper. Un arrêt existe même sur la commune, qui sera progressivement désaffecté.

En 1861, l'ancienne église, qui menaçait ruine, fut temporairement fermée (elle datait des XVe siècle et XVIe siècle et disposait d'un ossuaire et d'un porche méridional). Elle est remplacée par un édifice bâti selon les plans de l'architecte diocésain Joseph Bigot dans le style néo-gothique, construit à partir de 1862 et achevé en 1886 et doté l'année suivante de vitraux offert par la famille Du Vergier.

Le XXe siècle

La Belle Époque

Le , Kerlouet, curé de Mellac, fait partie des 31 prêtres du diocèse de Quimper dont les traitements sont retenus par décision du gouvernement Combes « tant qu'ils ne feront pas emploi de la langue française dans leurs instructions et l'enseignement du catéchisme » car ils utilisaient le breton.

Le les habitants de Mellac empêchèrent l'inventaire des biens d'église de la paroisse en s'opposant à l'entrée dans l'église des agents du gouvernement.

La Première Guerre mondiale

Le maire élu en 1912, Louis Le Boëdec, étant mobilisé, il fallut en 1915 élire un maire provisoire, Guillaume Le Bérou ; Louis Le Boëdec, prisonnier de guerre, ne revint qu'en et reprit alors ses fonctions.

Le monument aux morts de Mellac porte les noms de 50 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; parmi eux, par exemple, Mélan Guigourès, mort dans les combats de Maissin (Belgique) dès le ; Mathurin Jouan, marsouin, disparu en mer lors du naufrage du Provence II le et Louis Du, disparu en mer le ; la plupart des autres sont décédés sur le sol français dont Mathurin Le Gall, qui fut décoré de la Croix de guerre ; François Goanvic, sapeur au 5e régiment du génie, décédé des suites de ses blessures après l'armistice dans un hôpital militaire parisien le fut le dernier mort mellacois de la Première Guerre mondiale.

La culture des pommiers à cidre

Le journal L'Ouest-Éclair écrit en 1936 :

« Dans la région quimperloise comprise entre Guilligomarc'h et Mellac de l'Est à l'Ouest, Nizon et Clohars-Carnoët du Nord au Sud, la culture du pommier est poussée très activement. Les crus de Clohars et de Riec surtout sont reconnus unanimement pour être les meilleurs, avec ceux du secteur voisin de Fouesnant. Cette année, contrairement à 1935, la récolte s'annonce magnifique. (...) Une délégation s'est rendue à Paris dans le but de faire revaloriser la pomme à cidre et pour obtenir du gouvernement que les mêmes ressources soient prises dans les années d'abondance comme pour le vin. »

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Mellac porte les noms de 12 personnes (Jean Beuze, Alain Bretin, Émile Forlot, Jean Harnay, F. Le Gac, Jean-Marie Le Gall, Louis Le Noc, N. Martin, Jean Morin, Joseph Saux, Joseph Thépot, Marc Thépot ; ces deux derniers cités sont morts en déportation, Joseph Thépot le et Marc Thépot le , tous deux dans le Camp de concentration d'Ebensee (Autriche) mortes pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale.

L'après Seconde Guerre mondiale

Roger Berthou est mort pour la France pendant la guerre d'Indochine des suites de ses blessures le à Saïgon (Cochinchine) et Yves Millour pendant la guerre d'Algérie.

Démographie

Évolution démographique

À la réformation des fouages de Bretagne de 1395, la paroisse de Mellac compte 23 feux fiscaux. À la réformation des fouages de 1426, elle n'en compte plus que 16. On dénombre alors 47 ménages imposables. Il y a aussi 2 nobles, 3 métayers et 2 pauvres. Ces derniers sont tous exemptés d'impôts. Sur la base d'une moyenne de 5 individus par ménage, on en déduit que la population de la paroisse approche les 300 habitants en 1426.

Au XVIIIe siècle, les registres paroissiaux nous permettent de connaître la moyenne annuelle du nombre de baptêmes. Celle-ci présente une valeur stable sur toute la période, égale à 55 baptêmes par an. On en déduit, sur la base d'un taux de natalité de 40 ‰, une population voisine de 1 400 habitants. Selon le géographe Jean-Baptiste Ogée la population de Mellac est de 1 400 communiants à la fin du XVIIIe siècle.

À partir de 1793, la population de Mellac nous est connu de manière plus précise grâce aux recensements officiels. La population demeure relativement stable au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. À partir de 1968, la population augmente fortement en raison de la proximité de Quimperlé dont l'agglomération est en pleine expansion. La population double en l'espace de 40 ans.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations de référence des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008.

En 2022, la commune comptait 3 371 habitants, en évolution de +10,82 % par rapport à 2016 (Finistère : +2,16 %, France hors Mayotte : +2,11 %).

Pyramide des âges

La population de la commune est relativement jeune. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 35,3 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (32,5 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 22,4 % la même année, alors qu'il est de 29,8 % au niveau départemental.

En 2018, la commune comptait 1 590 hommes pour 1 593 femmes, soit un taux de 50,05 % de femmes, légèrement inférieur au taux départemental (51,41 %).

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

| Élections | Circonscription électorale | Élu de la circonscription | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Niveau | Type | Titre | Nom | Début de mandat | Fin de mandat | |

| Commune / Intercommunalité |

Municipales et communautaires | Mellac | Maire | Franck Chapoulie | 2020 | 2026 |

| Quimperlé Communauté | Président de l'intercommunalité | Sébastien Miossec | 2020 | 2026 | ||

| Département | Départementales | Canton de Quimperlé | Conseillère départementale | Anne Maréchal | 2021 | 2028 |

| Conseiller départemental | Bernard Pelleter | |||||

| Région | Régionales | Région Bretagne | Président du conseil régional | Loïg Chesnais-Girard | 2021 | 2028 |

| Pays | Législatives | Huitième circonscription | Député | Erwan Balanant | 2022 | 2027 |

Administration municipale

Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 2 500 et 3 499, le nombre de membres du conseil municipal est de 23.

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Jumelages

| Ville | Pays | Période | ||

|---|---|---|---|---|

| Piltown | Irlande | depuis | ||

Depuis 1980, la commune est jumelée avec le village irlandais de Piltown (Province du Leinster).

Langue bretonne

- L’adhésion à la charte Ya d'ar brezhoneg a été votée par le conseil municipal le .

- La commune a reçu le label Ya d'ar brezhoneg de niveau 1 le .

Économie

Revenus de la population et fiscalité

Les indicateurs de revenus et de fiscalité à Mellac et dans l'ensemble du Finistère en 2016 sont présentés ci-dessous.

Entreprises et commerces

Mellac partage avec Quimperlé une zone d'activité à Kervidanou au sud de la commune. Plusieurs PME sont implantées sur la commune : la fabrique de pièces plastiques Germay (30 salariés), peinture LMI (25 salariés), boulangerie Quimperloise (35 salariés), logistique du groupe ITM (45 salariés), entrepôts Logistique Conditionnements (55 salariés), négoce de matériaux Henrio (35 salariés), nettoyage Laïta (50 salariés), fabrication de capteurs pour les réseaux d'eau Ijinus (44 salariés),gardiennage CPI (25 salariés).

Les établissements actifs par secteur d'activité au à Mellac est présenté ci-dessous.

Monuments et sites

Monuments religieux

- l'église Saint-Pierre-aux-Liens : elle a été édifiée entre 1862 et 1883 suivant les plans de l'architecte diocésain Joseph Bigot. Elle remplace un édifice plus ancien, qui fut démoli pour permettre la construction de la nouvelle église.

-

L'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens : clocher et façade ouest.

-

L'église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens, flanc sud.

- la chapelle de La Madeleine : elle servait de maladrerie pour la ville de Quimperlé dont elle est proche. En 1978, la création du « Comité de restauration » de la chapelle a permis de sauver l'édifice ; un pardon y est organisé chaque année.

-

La chapelle de la Madeleine, vue extérieure d'ensemble.

-

La chapelle de la Madeleine et son calvaire (sous la pluie).

- les sept croix monumentales et calvaires, dont la croix de Saint-Caradec, qui date du XVIe siècle , celle située à Kerbannalou, qui date du XVIIIe siècle, celle située au lieu-dit La Croix, qui date de 1821, celle de Cleubeuz qui date du premier quart du XXe siècle.

-

Le calvaire du bourg (autre face ; son socle porte une plaque commémorative de la mission paroissiale de 1894).

Monuments civils et sites naturels

- le manoir de Kernault ; XVe et XVIe siècles.

Un des cinq domaines constituant l'Établissement public « Chemins du patrimoine en Finistère ». Il abrite, depuis 1990, un centre de Recherche et de documentation sur la littérature orale dépendant de l'Université de Bretagne occidentale.

-

Le manoir de Kernault (de côté)

-

Le manoir de Kernault (de face).

-

La verrière de la chapelle de Kernault (fragments provenant des vitraux de l'ancienne église paroissiale ; il s'agit des blasons des seigneurs de Mellac).

-

Le grenier à pans de bois datant du début du XVIIe siècle.

- le domaine du Moulin Blanc, situé en bordure de l'Isole. Racheté par la commune de Mellac en 2009 aux Papeteries du Mauduit qui le possédaient depuis 1925 (il fut sous l'Ancien Régime propriété des seigneurs de Kernault), le domaine de 12 ha et son moulin ont rouvert en 2015 (les fenêtres du moulin, qui avaient été obstruées, ont été rouvertes, une roue à aubes installée en 2016 et les travaux de restauration se poursuivent, à l'initiative de l'« Association des Amis du Moulin Blanc », présidée par Louis Le Pensec, sous la maîtrise d'œuvre de la commune de Mellac, puis depuis 2020 par Bernard Pelléter, lui aussi ancien maire de Mellac. Des vestiges d'une motte féodale, découverte en 2017, existent dans le domaine.

-

Le Moulin Blanc, sur la rive droite de l'Isole (en cours de restauration).

Événements

Mellac s'est dotée d'une nouvelle mairie sur le site de l'ancienne ferme Michelet, réhabilité durant toute l'année 2007. Elle a été inaugurée par M. Michel Rocard, député européen, ancien Premier ministre.

Personnalités liées à la commune

- Louis Le Pensec (1937-2024), homme politique né à Mellac.

- Albert Le Tyrant (1946-), sportif.

Notes et références

Notes

- ↑ La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- ↑ Population municipale de référence en vigueur au 1er janvier 2025, millésimée 2022, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2024, date de référence statistique : 1er janvier 2022.

- ↑ Pour éviter une trop forte concentration des scrutins, la loi du 22 février 2021 a reporté les élections régionales et départementales de juin 2027 à mars 2028.

- ↑ Yves du Hautbois, né vers 1290 au manoir du Buzuech ; le nom du Hautbois provient du lieu-dit du même nom, à quelques kilomètres au nord du Plessis, sur l'Aven.

- ↑ Guillaume Guillou, né en 1728 à Mellac, fut précédemment recteur de Lothéa.

- ↑ Jean Marie Du Vergier de Kerhorlay, né le à Quimperlé, décédé le à Mellac

- ↑ Mathurin Le Gall, né le à Mellac, soldat au 67e régiment d'infanterie, mort des suites de ses blessures le à Hébuterne (Pas-de-Calais).

- ↑ Marc Thépot, né le à Quimperlé, déporté de Rennes début août 1944 vers Belfort puis transféré le au camp de concentration de Natzweiler-Struthof, puis à Dachau et Mauthausen.

- ↑ Louis Josse, né le à La Boulaye en Mellac, décédé le 9 fructidor an X () à Mellac.

- ↑ Guillaume Henry, né le à Botlan en Querrien, décédé le à Mellac.

- ↑ Jean Marie Duvergier de Kerhorlay, baptisé le à Quimperlé, paroisse de Saint-Colomban ; décédé le au château de Kernault en Mellac.

- ↑ Louis Le Noc, né le à Saint-Thurien, décédé le à Mellac.

- ↑ Jean Jaouen, né le à Pénantrec en Bannalec, décédé le à Kernancornec en Mellac.

- ↑ Mathurin Le Boëdec, né le à Lanvénégen (Morbihan), décédé le à Mellac.

- ↑ Yves Tamic, né le à Kerenpunze en Mellac, décédé le à Mellac.

- ↑ Louis-Henri Le Boëdec, né le à Mellac.

- ↑ Louis Le Boëdec, né le au bourg de Mellac, décédé en 1933 à Mellac.

- ↑ Guillaume Le Bérou, né le à Locunolé, décédé le à Mellac.

- ↑ Louis Pilorgé, né le à Kerouarch en Mellac.

- ↑ Jacques de Poulpiquet de Brescanvel, né le au château de Kernault en Mellac, décédé le à Mellac.

- ↑ Jean Toupin, n le à Kerbleuc en Tréméven, décédé le à Quimperlé.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- ↑ « Les zones climatiques en Bretagne. », sur bretagne-environnement.fr, (consulté le ).

- ↑ « Orthodromie entre Mellac et Lanvénégen », sur fr.distance.to (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Lanvenegen » (commune de Lanvénégen) - fiche climatologique - période 1991-2020 », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Station Météo-France « Lanvenegen » (commune de Lanvénégen) - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- ↑ « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- ↑ « La grille communale de densité », sur le site de l’Insee, (consulté le ).

- Insee, « Métadonnées de la commune ».

- ↑ « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Quimperlé », sur insee.fr (consulté le ).

- ↑ Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- ↑ « Données statistiques sur les communes de Métropole; Répartition des superficies en 44 postes d'occupation des sols (métropole) », sur CORINE Land Cover, (consulté le ).

- ↑ « Chiffres clés - Logement en 2016 à Mellac » (consulté le ).

- ↑ « Chiffres clés - Logement en 2016 dans le Morbihan » (consulté le ).

- ↑ « Chiffres clés - Logement en 2016 dans la France entière » (consulté le ).

- ↑ Hervé Abalain, Noms de lieux bretons, Paris, Editions Jean-Paul Gisserot, , 126 p. (ISBN 978-2-87747-482-5 et 2-87747-482-8, lire en ligne), p. 84.

- Yves Le Gallo, Le Finistère de la Préhistoire à nos jours, éditions Bordessoules, (ISBN 2-903504-37-7), page 105.

- ↑ Bernard Tanguy, Les noms de lieux. Mémoire des hommes et du paysage, revue ArMen no 22.

- ↑ L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Présentation de la commune de Mellac », sur Bretania, (consulté le ).

- Jean-Baptiste Ogée, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne", tome 2, 1778, consultable https://archive.org/details/dictionnairehist02og/page/492

- ↑ "Ordonnance... portant imposition pour la dépense annuelle de la garde-côte de Bretagne...", 1759, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97412315/f6.image.r=Pleuven?rk=107296;4

- ↑ Personnes en âge de communier.

- http://www.infobretagne.com/mellac.htm

- http://www.infobretagne.com/mellac-histoire.htm

- ↑ Daniel Bernard, Recherches sur la Chouannerie dans le Finistère, revue "Annales de Bretagne", 1937, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k115338s/f107.image.r=Pont-Aven

- ↑ A. Marteville et P. Varin, "Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, tome 2, consultable https://books.google.fr/books?id=9o8DAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=bibliogroup:%22Dictionnaire+historique+et+g%C3%A9ographique+de+la+province+de+Bretagne%22&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjcjObY26DeAhXox4UKHZDsDVIQ6wEILzAB#v=onepage&q=Mellac&f=false

- ↑ En vertu du Concordat, les prêtres étaient alors payés par l'État

- ↑ Journal La Croix no 6064 du 18 et 19 janvier 1903, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2199243/f1.image.r=Pouldreuzic.langFR

- ↑ « L'agitation catholique. En Bretagne. Dans l'arrondissement de Quimperlé », Journal La Dépêche de Brest et de l'Ouest, (lire en ligne, consulté le ).

- ↑ https://www.ouest-france.fr/bretagne/mellac-29300/en-1914-le-maire-louis-le-boedec-part-la-guerre-1983827

- http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?idsource=20741

- ↑ Journal L'Ouest-Éclair n° 14558 du 15 septembre 1936, consultable https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k631542w/f12.image.r=Clohars%20Fouesnant.langFR

- ↑ L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- ↑ Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- ↑ Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- ↑ Fiches Insee - Populations de référence de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.

- ↑ Insee, « Évolution et structure de la population en 2018 - Commune de Mellac (29147) », (consulté le ).

- ↑ Insee, « Évolution et structure de la population en 2021 - Département du Finistère (29) », (consulté le ).

- ↑ Loi du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

- ↑ Art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- ↑ site des archives départementales du Finistère

- ↑ « Mathurin Daniel élu maire de Mellac », Ouest-France, 19 juin 1968

« Le conseil municipal de Mellac s'est réuni hier, à 18 h, à la mairie, pour élire un nouveau maire, en remplacement de M. Jean Toupin, qui a donné récemment sa démission. Sur 12 votants, M. Mathurin Daniel obtient 11 voix et est donc élu dès le premier tour. » - ↑ « Bernard Pelleter est le dix-neuvième maire de la commune », Ouest-France, (lire en ligne)

- ↑ « Franck Chapoulie nouvel édile de Mellac », Le Télégramme, (lire en ligne)

- ↑ « Mellac. Franck Chapoulie, le vingtième maire de Mellac », Ouest-France, (lire en ligne)

- ↑ « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 à Mellac » (consulté le ).

- ↑ « Chiffres clés - Revenus et pauvreté des ménages en 2016 dans le Finistère » (consulté le ).

- ↑ « Ijinus - Les solutions de télémétrie », sur Ijinus (consulté le )

- ↑ Baud sur le site France, le trésor des régions, Roger Brunet

- ↑ « Commune de Mellac (56) - Dossier complet », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- ↑ https://www.ouest-france.fr/bretagne/mellac-29300/chapelle-de-la-madeleine-conserver-le-patrimoine-3224383 et https://www.letelegramme.fr/finistere/mellac/chapelle-de-la-madeleine-un-pardon-bien-suivi-24-07-2018-12035227.php

- ↑ L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Les croix monumentales et calvaires sur la commune de Mellac », sur Bretania, (consulté le ).

- ↑ L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Croix monumentale, Saint-Caradec (Mellac) », sur Bretania, (consulté le ).

- ↑ L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Croix monumentale, Kerbannalou (Mellac) », sur Bretania, (consulté le ).

- ↑ L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Croix monumentale, la Croix (Mellac) », sur Bretania, (consulté le ).

- ↑ L'inventaire du patrimoine culturel en Bretagne, « Croix monumentale, Cleubeuz (Mellac) », sur Bretania, (consulté le ).

- ↑ « Mellac. Bernard Pelléter succède à Louis Le Pensec à la présidence des Amis du Moulin Blanc », sur letelegramme.fr, (consulté le ).

- ↑ Stéphane Guihéneuf, « Mellac. Longtemps abandonné, le Moulin blanc reprend vie [Vidéo] », sur Letelegramme.fr, Le Télégramme, (consulté le ).

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Site de la mairie de Mellac

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Inventaire du patrimoine