Astéroïde de type A

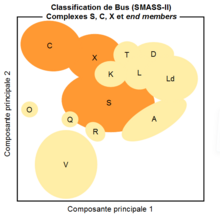

Le type A (ou classe A) est un type d'astéroïdes qui apparait dans les trois classifications spectrales usuelles de Tholen (1984), Bus (ou SMASS-II) (1999) et Bus-DeMeo (2009). C'est l'une des petites classes situées en périphérie directe du « complexe S » (dans l'espace des données spectrales), en proximité avec le type Sa des classifications de Bus et Bus-DeMeo.

À fin 2023, la base de données « Small-Body Database » du Jet Propulsion Laboratory compte 1666 astéroïdes pour lesquels le type SMASS-II (classification de Bus) est renseigné, dont 17 astéroïdes appartenant au type A (1 %),.

Historique

Le type A a été introduit en 1983 par Glenn J. Veeder, Dennis L. Matson et Edward F. Tedesco à la suite de l'étude de nouvelles données spectrales acquises dans l'infrarouge. La lettre A a été choisie en référence à (246) Asporina, l'un des principaux astéroïdes considérés.

Propriétés

Description spectrale

Les astéroïdes de type A sont schématiquement caractérisés par un gradient très rouge dans le visible, un pic de réflectance marqué vers 0,7 μm suivi d'une absorption profonde vers 1,05 μm, puis à nouveau un gradient très raide dans l'infrarouge, avec une pente et une forme caractéristiques.

Le tableau ci-dessous regroupe les descriptions spectrales originales, telles que proposées par David J. Tholen, Schelte J. Bus et Francesca E. DeMeo dans les publications décrivant leurs classifications respectives. Il indique également les astéroïdes alors mentionnés comme archétypes.

Les différences de description découlent pour partie des groupements statistiques obtenus mais aussi et surtout des différences de bandes spectrales considérées :

- 0,34-1,04 μm pour Tholen, soit légèrement élargie côté proche ultraviolet et proche infrarouge ;

- 0,44-0,92 μm pour Bus, soit resserrée sur la zone visible ;

- 0,45-2,45 μm pour Bus-DeMeo, soit largement élargie côté infrarouge, permettant la mise en évidence des absorptions vers 1 et 2 μm.

En particulier, la notion de gradient spectral (ou de spectre rouge ou bleu) se réfère toujours à ces bandes spectrales respectives (ou à une partie de celles-ci).

| Type | Classification | Description originale | Prototypes |

|---|---|---|---|

| Type A | Tholen | Albédo moyennement élevé. Spectre extrêmement rouge avant 0,7 μm puis forte absorption après 0,7 μm, centrée près de 1,05 μm. | |

| Bus (SMASS-II), | Gradient rouge très raide à extrêmement raide avant 0,75 μm et absorption moyennement profonde après 0,75 μm. Maximum de réflectance ou creux à 1 μm généralement plus arrondis que pour le type S. | 246, 289, 863 | |

| Bus-DeMeo | Très large et profonde bande d'absorption avec un minimum vers 1 μm. Peut ou non présenter une bande d'absorption peu profonde à 2 μm. Gradient très élevé. | 246, 289, 863 |

Hypothèses de composition et de liens avec les météorites

Comme pour l'ensemble du complexe S et des types voisins dans l'espace des données spectrales (types A, Q, R, K, L, parfois regroupés avec le complexe S comme formant le « groupe S »[réf. nécessaire]), les spectres sont interprétés comme révélant la présence de roches de surface riches en silicates.

Mise à part la forte pente du spectre avant le pic vers 0,7 μm, explicable par une altération des roches de surface, les spectres des astéroïdes de type A sont très proches de ceux des météorites de type pallasite et brachinite, et s'expliquent par une forte abondance (> 80 %) d'olivine.

L'abondance d'olivine dans les roches de surface d'un astéroïde n'indique pas obligatoirement que celui-ci est différencié. Dans ce cas, l’olivine doit être essentiellement magnésienne (forstérite Mg2SiO4). Une olivine essentiellement ferreuse (fayalite Fe2SiO4) est plutôt le signe d'une formation par condensation directe à partir de la nébuleuse protosolaire. L'étude détaillée du spectre de réflexion de 9 gros astéroïdes de type A aux alentours de la longueur d'onde 1 µm montre que 7 d'entre eux sont différenciés, et 2 non (Nenetta et Asporina).

Situation dans le Système solaire et hypothèses d'origine

Les astéroïdes de type A sont pour l'essentiel des astéroïdes de la ceinture principale proprement dite, quelques-un appartenant également aux groupes situés en périphérie interne ou externe de celle-ci (aréocroiseurs, groupe de Hungaria, groupe de Cybèle).

Une étude réalisée en 2019 (voire section Inventaire ci-dessous) tend à montrer que la proportion des astéroïdes de type A parmi l'ensemble des astéroïdes de diamètre supérieur à 2 km ne dépend ni de la taille, ni du demi-grand axe, ni de l'inclinaison. Les astéroïdes de type A ne sont pas non plus regroupés parmi les familles d'astéroïdes supposées provenir de la fragmentation d'un même astéroïde-source. Cette absence de dépendance est un argument en faveur d'une formation des astéroïdes de type A en dehors de la ceinture principale, puis de leur injection dans celle-ci au hasard des impacts.

Inventaire

La liste de 17 astéroïdes classés de type A au sens de la classification de Bus (SMASS-II) dans la base de données « Small-Body Database » du Jet Propulsion Laboratory n'a pas évoluée depuis les travaux originaux de Bus et Binzel publiés en 1999 (15 identifiés) et 2002 (17 identifiés) :

Ces travaux et la classification de Bus ne sont basés que sur l'étude des spectres dans le visible (bande 0,44-0,92 μm). Des travaux ultérieurs dans l'infrarouge ont conduit à requalifier les caractéristiques du type A, telles que définies dans la classification de Bus-DeMeo (bande 0,45-2,45 μm), et à en reconsidérer la liste (6 dans l'article originale de 2009 notés (*), puis 14 en 2018, dont seulement 7 communs avec la liste précédente) :

Plusieurs grands relevés astronomiques tels que le Sloan Digital Sky Survey (SDSS) accumulent depuis les années 2000 des données photométriques multibandes permettant de repérer des candidats au statut d'astéroïde de type A (par exemple grâce à l'identification du pic à 0,7 µm). Des données spectroscopiques dans l'infrarouge sont nécessaires pour les vérifier. Sur les plus de 100 000 astéroïdes observés par SDSS, 155 ont été retenus comme de possibles candidats et seulement 21 nouveaux astéroïdes ont finalement été ajoutés en 2019 à la liste précédente :

- (8838) 1989 UW2

- (10715) Nagler

- (10977) Mathlener

- (11616) 1996 BQ2

- (16520) 1990 WO3

- (17818) 1998 FE118

- (17889) Liechty

- (18853) 1999 RO92

- (19652) Saris

- (21809) 1999 TG19

- (31393) 1998 YG8

- (34969) 4108 T-2

- (35925) 1999 JP104

- (36256) 1999 XT17

- (52228) Protos

- (6061) 1981 SQ2

- (75810) 2000 AX244

- (92516) 2000 ND25

- (95560) 2002 EX98

- (105840) 2000 SK155

- (139045) 2001 EQ9

L'essentiel (plus de 80 %) de la masse de ces 14 + 21 = 35 astéroïdes de type A est dû au seul (354) Éléonore, qui a une magnitude de 6,4 et une masse d'environ 4,6 × 1018 kg.

Cet inventaire laisse penser que les astéroïdes de type A représentent environ 0,16 % des astéroïdes de diamètre supérieur à 2 km. L'extrapolation de cette proportion aux zones non explorées (ou incomplètement explorées du fait d'une sous-représentation des types de faible albédo) par le relevé SDSS conduit à estimer à environ 600 le nombre total des astéroïdes de type A de diamètre supérieur à 2 km.

Le problème des manteaux manquants

Il est naturel d'imaginer que les roches astéroïdales riches en olivine magnésienne représentent le manteau d'un astéroïde différencié. L'analyse chimique et isotopique des météorites différenciées (achondrites, météorites de fer et météorites mixtes) permet de montrer qu'elles proviennent d'au moins 100 astéroïdes différenciés différents. Dans ce contexte, la rareté des météorites riches en olivine magnésienne et des astéroïdes de type A (alors qu'on a repéré un grand nombre d'astéroïdes dont la surface est basaltique ou métallique) pose un problème identifié depuis des décennies, et dénommé le Missing Mantle Problem (« Problème des manteaux manquants ») ou la Great Dunite Shortage (« Grande pénurie de dunites »).

Ce problème a reçu quatre types d'explication :

- les manteaux des astéroïdes différenciés auraient été « réduits en miettes » (battered to bits) par répétition d'impacts, c'est-à-dire à l'état de morceaux de taille inférieure à notre seuil de détection ;

- les astéroïdes concernés seraient catalogués dans d'autres types, en raison de phénomènes d'altération de leurs surfaces ;

- ces astéroïdes se seraient formés très tôt dans la zone de formation des planètes telluriques et seuls des fragments auraient été plus tard injectés dans la ceinture principale ;

- notre compréhension de la différenciation des astéroïdes serait incomplète, et d'épais manteaux riches en olivine ne se seraient formés que rarement.

Exploration

À ce jour (2023), aucune sonde spatiale n'a survolé d'astéroïde appartenant au type A.

Notes et références

- ↑ Moteur de recherche Small-Body Database Search Engine consulté le 23 octobre 2023 avec critère "spec. type (SMASSII) IS DEFINED".

- ↑ Indication à interpréter avec précaution au regard du faible nombre d'astéroïdes pour lesquels cette donnée est disponible et des différences notables suivant la classification utilisée.

- ↑ (en) Margaret Murphy, « A History of Asteroid Classification », sur Vissiniti.com, (consulté le ).

- (en) Francesca E. DeMeo, David Polishook, Benoît Carry, Brian J. Burt, Henry H. Hsiehe et al., « Olivine-dominated A-type asteroids in the main belt: Distribution, abundance and relation to families », Icarus, vol. 322, , p. 13-30 (DOI 10.1016/j.icarus.2018.12.016).

- (en) Schelte J. Bus, Compositional Structure in the Asteroid Belt: Results of a Spectroscopic Survey (Thèse), Massachusetts Institute of Technology, , 367 p. (lire en ligne).

- ↑ (en) Schelte J. Bus, Faith Vilas et M. Antonietta Barucci, « Visible-Wavelength Spectroscopy of Asteroids », dans Asteroids III, Tucson, University of Arizona Press, (ISBN 978-0816522811, Bibcode 2002aste.book..169B), p. 169-182.

- (en) Francesca E. DeMeo, Richard P. Binzel, Stephen M. Slivan et Schelte J. Bus, « An extension of the Bus asteroid taxonomy into the near-infrared », Icarus, vol. 202, no 1, , p. 160-180 (DOI 10.1016/j.icarus.2009.02.005, Bibcode 2009Icar..202..160D).

- ↑ (en) J. M. Sunshine, S. J. Bus, C. M. Corrigan, T. J. McCoy et T. H. Burbine, « Olivine-dominated asteroids and meteorites: distinguishing nebular and igneous histories », Meteoritics & Planetary Science, vol. 42, no 2, , p. 155-170 (DOI 10.1111/j.1945-5100.2007.tb00224.x).

- ↑ Moteur de recherche Small-Body Database Query consulté 21 juin 2018 et le 18 novembre 2023 avec critère "spec. type (SMASSII) = A".

- ↑ (en) V. Reddy, P. S. Hardersen, M. J. Gaffey et P. A. Abell, « Mineralogic and Temperature-Induced Spectral Investigations of A-type Asteroids 246 Asporina and 446 Aeternitas », Annual Lunar and Planetary Science Conference, vol. 36, , article no 1375 (Bibcode 2005LPI....36.1375R, lire en ligne ).

- ↑ La position de cet astéroïde dans cette liste (initialement donnée par les seuls numéros en ordre croissant) peut laisser penser à une éventuelle erreur. Information à vérifier dans l'article donné en référence.

- ↑ (en) C. R. Chapman, « Implications of the inferred compositions of asteroids for their collisional evolution », Memorie della Societa Astronomica Italiana, vol. 57, , p. 103-114.

- ↑ (en) F. E. DeMeo, C. M. O'D. Alexander, K. J. Walsh, C. R. Chapman et R. P. Binzel, « The compositional structure of the asteroid belt », dans Asteroids IV, , 13-41 p. (lire en ligne ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Margaret Murphy, « A History of Asteroid Classification », sur Vissiniti.com, (consulté le )